2025年2月27日から3月21日の期間に実施した

「患者誤認防止対策の現状と課題に関するアンケート」

の結果を報告いたします。

※60病院(病院と回答者の属性は結果のQ1~2参照)からご回答いただきました

~ アンケート結果から読み取れること~

◆フリーアンサーから、「場面」と「名乗りによる本人確認が難しい理由」に注目して考えてみました。

1.外来の呼び出しの場面

理由① 忙しい

・多くの病院で、忙しいとついついこちらから患者の名前を言って、患者に「はい」といってもらう確認方法をとってしまうという声が聞かれます。患者さんに名乗ってもらうことで、医療側の起こしている取り違えなどの異変に気付きやすくなるので、「忙しい時ほど、患者さんに名乗ってもらい協力してもらう」という考え方を持つことが大切です。

・患者の本人確認自体ができないということは、そのほかの作業でも確認ができていない可能性があります。「本人確認などの確認作業に手を取られる」という考えは危険です。確認作業をできない環境(業務手順が煩雑など)に問題がある可能性を視野に、業務整理を行うことについても目を向けてみましょう。

理由② 他人に名前や生年月日などの個人情報を聞かれたくない

・事務部門の会計場面などの場面では、書類等に記載された確認してほしい情報を患者自身に確認してもらうのも一案です。

・隣との仕切りなどがなく、隣の人に書類の情報を見られることに抵抗がある場合は、例えば、名前や生年月日だけなど、確認してほしい部分だけを見えるように、他の部分を隠して示すなどの工夫して、書類を確認してもらっている病院もあります。

投書については、自院の方法(記名の場合や匿名の場合の回答方法)に従って回答します。 患者の個別の事情に応じて対応することができる場合は、その範囲を決めて、職員の対応が統一できるように職員に周知します。

昨今は個人情報やセンシティブ情報について敏感で抵抗感を感じる人もいます。受付で受付番号が記載されたものを渡し、番号で呼び出す病院も増えています。その場合も、診察室に入った後には、患者に名乗ってもらってフルネームを確認することは不可欠です。

発声がしにくかったり、氏名を言うことに抵抗のある等の患者さんでは、受付で専用のメモ用紙にフルネームを書いてもらい、診察室ではそれを使って確認する方法もあります。 |

理由③ 医師の参加が進まない

・医師の患者誤認防止への参加は、病院によって温度差があります。引き続き協力を求める声掛けをするとともに、医師が確認しやすい方法の検討も行いましょう。

・診察室の扉や入室後の目につくところに、患者さんから名乗っていただくように促すポスターを掲示をし、患者側から医師に本人確認を促すと、医師も抵抗なく実施しやすくなります。

・電子カルテが患者にも見える場合は、画面上の患者の名前と生年月日などを医師が指差しして、一緒に確認してもらうような確認方法も可能でしょう。

・医師が本人確認を忘れても、アシスタント(診療クラークや看護師など)が患者に声掛けをして、患者に名乗っていただくような「チームで患者誤認防止に取り組む」意識をもつことも必要です。

2.リハビリテーション実施時や病棟での処置時

理由① 毎日顔を合わせる、顔見知りである

・毎日通っているリハビリや、病棟の処置時などでは、患者から「毎日会っているのに名前を覚えてくれていないのか」といわれたり、医療側も「担当で、よく見知っているのに、患者に名乗らせることに抵抗がある」と思ったりするという意見があります。たとえ毎日リハビリテーションなどで顔を合わせている顔見知りであっても「患者誤認防止のためのルールなので協力をお願いします。」と伝えてフルネームで名乗ってもらうと、スタッフは、自信をもって依頼しやすくなります。このことを職員に周知していくことも重要です。

<個別の検査室内の場面や、毎日通っているリハビリなどでの対応について> 患者が知らないから名前を聞かれると考えるのと同様に、スタッフにも、根底に知らないから聞いているという認識があるかもしれません。顔見知りであれば大丈夫ではなく、患者の名乗りで本人であることを同定することは、薬剤などのモノや書類などとの照合の第一歩です。たとえ毎日顔見知りであっても「安全のためのルールだから」と積極的に伝えるようにしましょう。 |

<「聞こえづらい」への対応> 高齢者などの聞こえづらい人ほど、医療側から名前を言って確認するのは危険であることを周知しましょう。一般に、聞こえづらい場合は、名前を聞かれていることがわかれば名乗れる場合が多いので、伝え方を工夫しましょう。例えば「ご本人確認のためにフルネームをおっしゃってください」をカードやタブレットで示して名乗ってもらうのも一案です。 |

<名乗るという言葉について> 「名乗る」という言葉が、命令に感じたり、強制してる印象を受けるという声がある場合は、ちょっとした声かけの工夫で、意識が変わることもあります。 ➥「名乗る」ではなく、 〇「おっしゃってください」 △「教えてください」 ・・・何度も会う場面では、不適切なことがあるので注意が必要です。 |

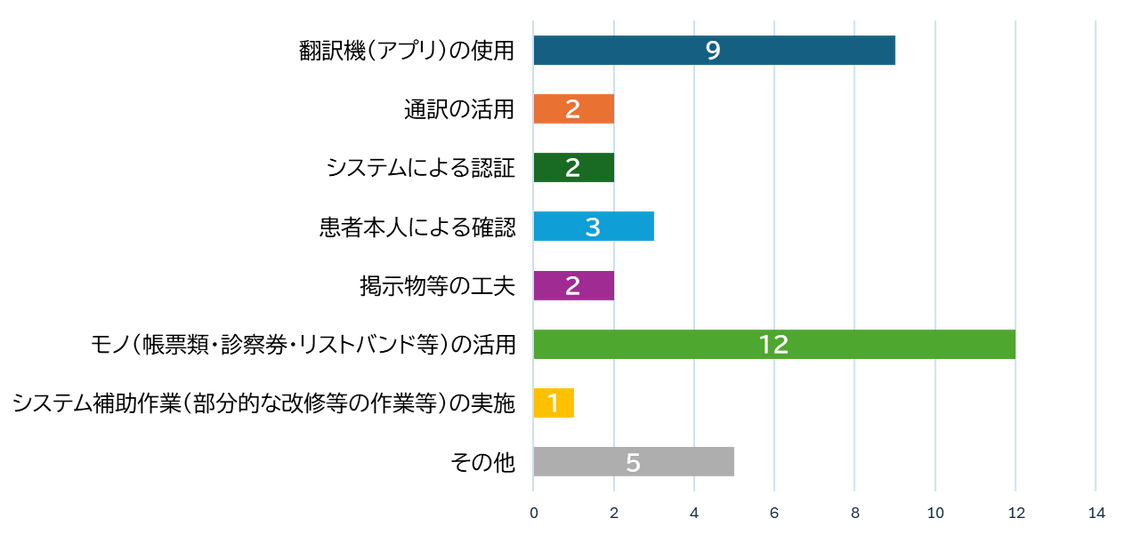

◆◆Q8 の「あなたの病院の外国人患者の患者確認についてお答えください」の工夫(フリーアンサー)を分類したところ、以下のグラフの結果でした。

◆◆◆ まとめ

患者確認の際に患者に名乗ってもらうのは、患者の誤認を防ぐ有効な方法であるからですが、もう一つ、患者参加という意義もあります。医療安全に取り組むチームには、患者も含まれているということ、つまり『患者もチームの一員』という認識を持って患者参加の取り組みを進めることも大切です。

患者誤認が有害事象に繋がるリスクがあることを患者が理解すれば、誤認防止のために納得して協力する(氏名を名乗ったり、記載されている氏名を自分で確認したりすること)ことができます。そして、医療の中でおかしいと思ったら声を挙げる(speak up)ことの第一歩にもなります。

単に決められたルールを守る、というのではなく、患者確認の重要性を患者と職員の双方が理解して、協力して実践することを目指しましょう。

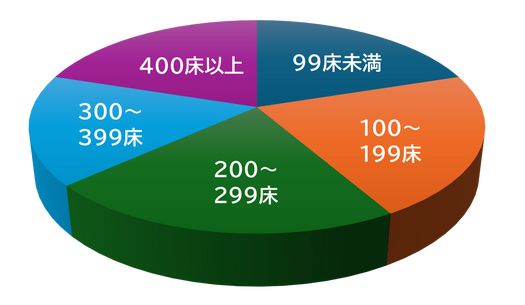

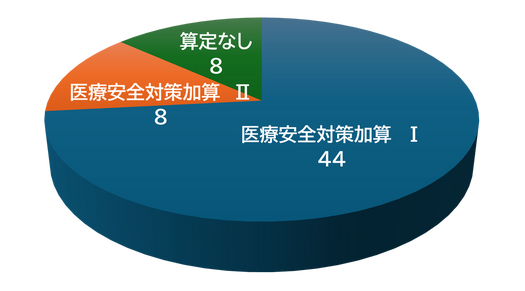

<結果>~回答していただいた病院の基礎データ~

Q1. 病床数

Q2. 医療安全対策加算の算定状況

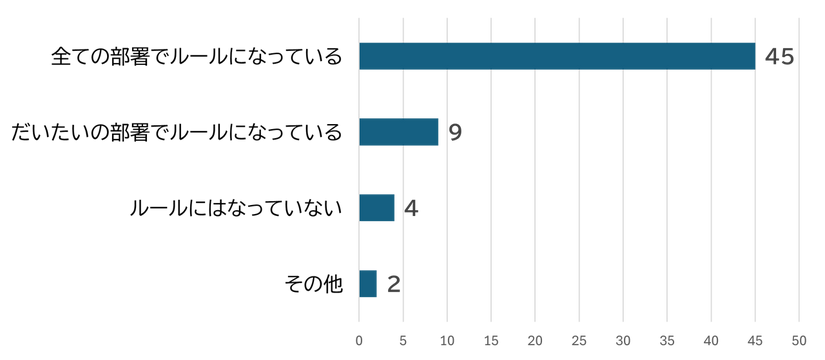

Q3. あなたの施設では、「患者に名乗ってもらう」ことが「明文化されたルール」になっていますか。

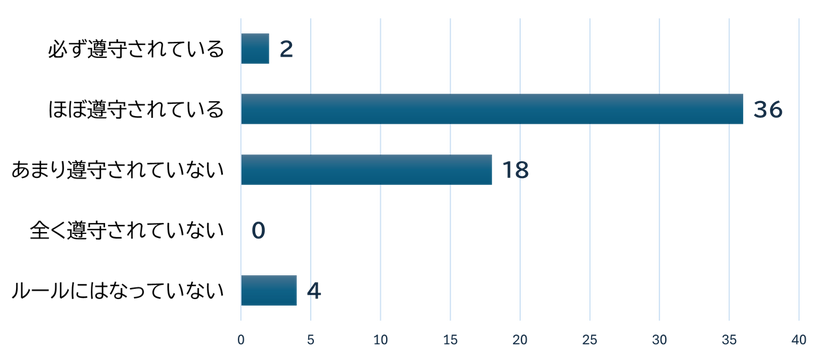

Q4.あなたから見て、施設全体として「患者に名乗ってもらう」ルールはどのくらい遵守されていると思いますか?

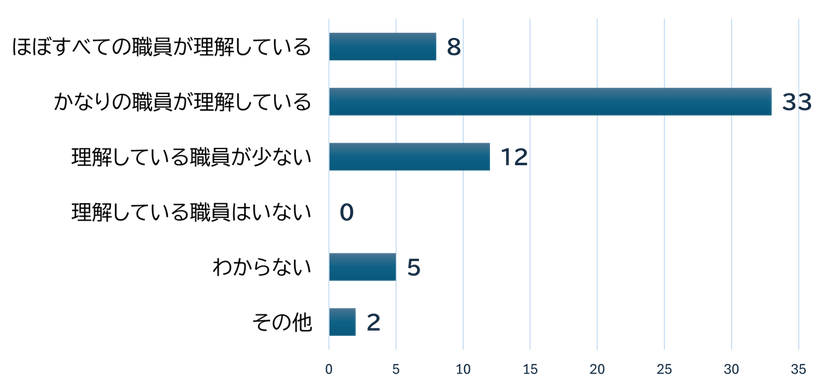

Q5. あなたの施設では、「名乗ってもらうことが患者確認」ではなく、「名乗りによる本人確認をしたうえで、名乗ってもらった氏名と、電子カルテ画面、ラベル、書面に記載された患者氏名、および生年月日、ID番号等の識別子との一致を照合することが患者確認」であることを職員が理解して取り組めていると思いますか。

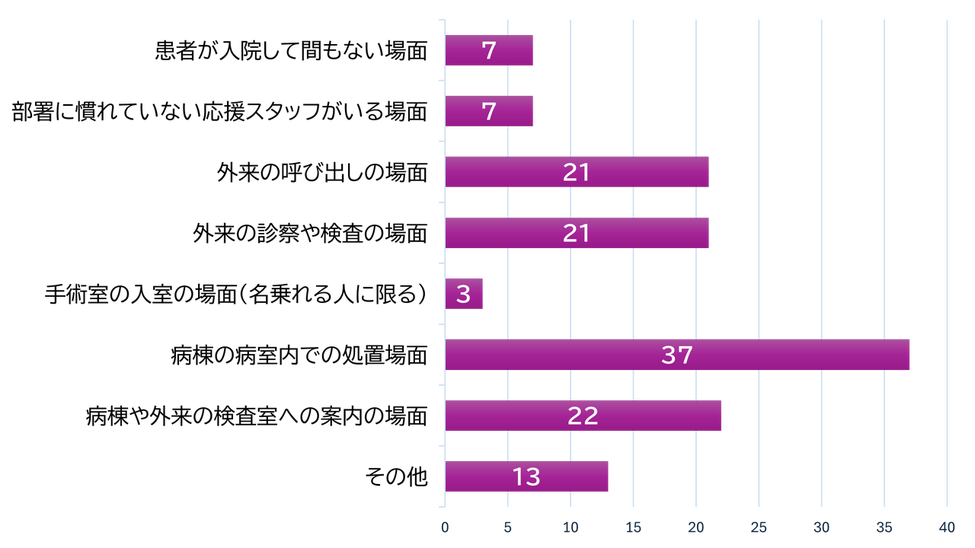

Q6.「名乗りによる本人確認」が難しいと感じる場面はどのような場面ですか。(複数回答)

✤✤✤ フリーアンサー ✤✤✤✤✤

Q7.「名乗りによる患者確認」の取り組みがうまくいかない理由について、自由に記載してください。

✥ 99床未満

・医師が協力していない

・マスク着用の為

・長く通院し頻回にリハビリや検査をしている顔見知りである

・高齢の方が多く、入院患者に関しては認知機能が低下している方も多い(複数回答)

・思い込みで対応していると起こりやすい

・同姓同名、生年月日一緒の場合

・患者側に名乗らせるルールだと、病院側が高飛車に思われることがある。

・医療安全的には患者に名乗ってもらいたいが、医療機関の心象が悪くなりかねない。よって CS的なことを鑑みると、「●●さんですね?」とこちらから声掛けするしかない

✥ 100ー199床

・名乗ってもらうことが目的になっており、確定情報との認証ができていない

・ほぼ毎日リハビリの時に会う入院患者に聞きづらい

・名乗りとID一致で本人確認と言うが患者によっては名乗りがあてにならず、IDタグや別方法での確認が必要となるのであれば、そもそもの「名乗り」自体が意味が小さい行為となる。名乗れる患者と名乗れない患者さん用の2パターンの本人確認を用意するなら、名乗れない患者さんでも誤認せず確認できる仕組みに統一すべき。 自己満足の無駄なダブルチェックが多すぎる。 患者生命や重大事項に繋がるものは仕組みが必要になる場合があるし、病院規模によって誤認リスクを減らす仕組みが異なるはずなのに、一律右にならへは思考停止をさせて働きがちな医療職にとても多く、長く続けることにより質の低下をまねく恐れが高いと感じる

・患者が何回も氏名を聞かれると苦情を言われる場合がある

・職員・患者の間で顔見知りだと名乗りによる患者確認を省く傾向にある

・忙しいとつい呼びかけてしまう

・患者確認をしたつもりで、人と物との照合ができていない場面がある

・耳が遠い

・病棟では患者が名乗れない場合にリストバンドやべッドネームで確認するルールが守れず、思い込み(同性患者)で採血間違い、配膳間違いがある。

・外来では受付票を患者にも見てもらい名前の確認(名乗ってもらっても、漢字違い 「恵と惠」など名乗りでは区別がつかず患者も省略字を使用することもあるため)

・名乗りでは不十分で生年月日も言ってもらうことをルールとした

・フルネームで呼びかけてから、患者に名乗ってもらうのに抵抗がある職員がいる

✥ 200ー299床

・スタッフにより温度差がある

・名前を名乗ってもらっていても、それとなにかを照合することを怠る、慣れから患者に名乗ってもらうことだけで確認している

・他の患者がいるところで自分の氏名や生年月日を言うことに抵抗があると投書があった

・ルールは理解しているが、その患者であることを理解しているので省略する

・ 「名乗りによる患者確認」を絶対ルールとしていない(当院の方針)

・外来では、顔見知りの患者も多く、その度ごとに確認すると、患者から苦情もある。

・患者間違い、医療事故を防ぐためにも患者協力も必要という説明がなされていない。

・病棟において、中途採用者にオリエンテーションの際説明を行っているが根付かない。(病棟の風土なのか)

・多重業務 慌てている 思い込み

・精神科の急性期や、認知症の病棟では名乗ることの問題が多々ある

・名乗ってもらうことはわかっていても、急いでいることを理由に実施していないことがある

・入院患者の氏名がわかっているのにわざわざとの思いがある職員がいる

・外来呼び出しが番号制になり、こちらから名前を伝えて確認している。

・名乗っていただくことは知っているが、薬剤・検査関連以外は、する必要がないと思っている可能性がある

✥ 300ー399床

・必要性の認識が低い

・高齢者が多い医療圏のため、名乗っていただくまでに時間を要すためか、医療者側から患者氏名を言って確認しているスタッフが多い。

・部門により取り組み状況に差がある

・部署によって違うが、名乗ってもらわなくても大丈夫といった慢心が現場に残っている印象がある。

・忙しいとつい呼びかけだけになってしまう

・医師は、外来で何回もあっている患者さんに名前を聞きづらい、と言っている。

・会計の場面で、名乗ってもらって時間を費やすことで、待ち時間がさらに長くなってしまい患者クレームがあるため聞いていない

・何度も伺うことによる(特に入院患者)抵抗感が少なからずあると思う

・職員が、「忙しい」を理由にしてしまう。(多重業務時、高齢者が多いせいか患者からの返答に時間がかかると職員は焦りが出て待っていられない)

・Q5の通り、「名乗ってもらう」ことが業務となっていて、名乗った名前を何と照合することで誤認防止となるのか、という事まで全職員に周知徹底できていない

✥ 400床以上

・聞き取りにくい場合がある

・職員の安全優先の意識が低い

・看護師や技術部門ではおおよそ実施しているが、一番実施できないのが、医師。若手の医師は医療安全の基本を学んできているが、年配の医師の一部は未だに実施していただけない。中には、何度も確認するほど馬鹿ではない、と患者確認・照合の目的を理解していない

・忙しい等を理由に確認作業をしっかり行なわない。都度、指導をするが、浸透していないと感じる

・協力が得られない医師がいる 多忙のために確認しない場面がある

・名乗ってもらうことが患者確認になるということを理解していない。この確認が間違えると大変なことになるという認識が薄い。自分は間違えたことがないから大丈夫という過信がある

・ベッドの頭もとにネームがあることから、姓のみでの確認になっているように思う

・嫌がる患者や 聞こえにくい患者がいる

Q8.あなたの病院の外国人患者の患者確認についてお答えください。

1. 名乗ってもらうことで困難なこと

・長い名前で聞き取れない(複数回答)

・言葉がわからないとき

・来院しないので経験がない(複数回答)

・名乗れない患者もいるのでダブルスタンダードは作らない決まりとし、あえて「名乗ってもらう」ルールがない。

2. 本人確認のための工夫

✽ 99床未満

・とにかく「〇〇さんですか?」と聞く

・ネームバンドで確認

・英語記載されている文字を見せて確認する

・ネームラベルやベットネーム等の活用

・通訳や英語等を話せる職員を呼ぶ

・翻訳アプリを使う

✽ 100ー199床

・救急受け入れの場合はパスポートなどの身分証明でリストバンドを作成し着用する。本人確認できるまではダミー登録で対応する

・翻訳機を使用 場合によっては、帳票に記載されている氏名を見てもらい確認する

・案内票の名前を見てもらい確認することがある

・最初のタグ付けを間違わないようにする。(それにより以降でID確認できる)

・本人確認をお願いしているポスターを掲示している

・ゆっくり、くりかえし確認

✽ 200ー299床

・翻訳機の使用

・IVASで文字数が治まらない場合はアナログで名前がすべて標記されるように転記している

・外来では診察券を見せてもらうよう院内周知をしている。入院ではリストバンドにて確認するよう院内周知をしている

・入院患者の場合は、リストバンドを提示(名乗れない患者でもリストバンドを医療者が目視確認可能)と、リストバンドに記載されているID,氏名と、対象物(ラベルなど)に記載されているID、氏名を指差しで照合することをルールとしている。 外来の患者の場合は、生年月日と氏名を名乗っていただき、対象物と照合するルールとしている

・受付番号等で、番号確認を行っている

・ルールがない(複数回答)

✽ 300ー399床

・通訳アプリ、通訳電話の活用 指示書を見てもらい本人確認する 通訳文字盤

・保険証、診察券等の確認、順路案内表の確認

・在留証明書などの提示、通訳を常駐

・入院時に呼称方法のについて患者と取り決めをしている部署もある(病院として明確なルールはなくケースバイケース)

✽ 400床以上

・名前を名乗れない場合のマニュアルに準ずる

・名前だけではなく生年月日も加えている あと電子カルテシステムのバーコード認証と併せて行なっている

・全く日本語が伝わらないときは、 リストバンドを指さして、確認しに来たことが伝わるようにしている

・ベッドネームやリストバンドでの照合(複数回答)

・長い名前の方もいるので、その場合は氏名の一部を切り取り「〇〇さんと呼ぶ」と共有している

・全く日本語が通じなければ、翻訳アプリや翻訳機を利用している(複数回答)

・携帯電話の翻訳機能を利用している

・医療通訳に依頼する

Q9.名乗ってもらうこと以外に、患者誤認防止対策で工夫していることがあったら自由に記載してください。

❈ 99床未満

・こちらから名前を聞く

・付き添いの方の方に患者確認を協力してもらう

・名前を見て確認してもらう

・ネームバンドで確認

・生年月日、住所、カルテIDを確認(複数回答)

・生年月日も言ってもらう

・ポスターを掲示

❈ 100ー199床

・入院は、IDタグ付けにより、IDと氏名で本人確認。 外来では名乗りで確認。 カルテの確認はIDと氏名で行う

・生年月日も患者に言ってもらうこと。患者確認できる物(カルテ、受付票、検査部門は検査オーダー)との照合

・リストバンドや予約票での確認 複数名での確認

・入院患者であれば、リストバンドで確認。二つ以上の識別子で確認を徹底している

❈ 200ー299床

・リストバンドの未装着0を徹底する

・救急センターでは担当者制にしている。入院予定になった患者には病棟に行く前に、ネームバンドを家族または本人と医療者で確認し装着している

・入院患者の注射投与の際は、名乗りに加えてバーコード認証で確認

・患者誤認の事案について注意喚起情報を定期的に全職員に向けて出している

・2つの識別子(IDと氏名、生年月日と氏名)を用いて、対象物との指差しで照合する

・外来では名乗ってもらうことの他に、受診票や診察券を診察・検査時に提示してもらうようにしている

・職員に患者誤認防止策について、「一人ひとつ宣言」をしてもらっている

・患者に向けて、名乗ってもらうことを推奨していることに対してのポスター掲示している

・複数の職員で確認

・できるだけシステム(3点認証等)で対応できるように取り組んでいる

・患者の入退院が少ないため、ベッドネームや顔認識、複数のスタッフでの確認も可能

・外来では、診察室の中待合いに入ってもらってから名乗ってもらうなど工夫している

❈ 300ー399床

・リストバンドでの確認 (複数回答)

・家族や付き添い者に協力を得る

・入院患者はネームバンドを装着し、それとの照合確認も明文化している

・バーコード認証 書類の名前や点滴ボトルの名前、薬袋の名前を患者に見せながら、患者とともに確認

・バーコード認証できる場合は、バーコード認証を実施する。(点滴、輸血、手術入室、放射線検査など)

・外来患者さんは受付票での確認、入院病棟ではリストバンドでの確認をしている

❈ 400床以上

・ベッドネーム リストバンド を大きな声ではっきりと読み上げる

・リストバンドによる確認(複数回答)

・バーコード認証

・三点認証システムの導入(複数回答)

・患者本人と確認できるもの(カルテや処方箋)と患者認識バンドの照合

・ポスター掲示 入院案内、オリエンテーションでの説明

・救急外来では必ず全員にリストバンド着用している

・点滴外来は患者識別情報が記載されている受付表をホルダーに入れて患者さんに身に着けてもらい確認している

・外来診察場面では、名乗ってもらったあと受付表を見せてもらっている

・病棟では同姓や類似名患者を一覧表にまとめ掲示している